News

ブログ(音声認識)

テレワークが急激に進み、クラウドサービスによるワークフローやテレビ会議システムは今や必須の仕組みとなってきました。

従来のシステムでは、ハードウェア、ソフトウェアなどを自社で保有・管理し利用していましたが、クラウドサービスを利用することで業務効率化やコスト削減を実現しました。

コールセンターシステムも同様の動きとなってきており、数年前から情報セキュリティ観点も強化され、クラウドサービスに二の足を踏んでいたコールセンターでも、クラウドシステム導入の動きが出てきています。

2019年10月に発表された「コールセンター白書2019」のアンケート調査によると、すでに約半数のコールセンターがすでに何らかの形でクラウド・サービスを利用しています。

そこで今回はコールセンターシステムとして、クラウドサービスを活用するメリットと選定時のポイントについてご説明いたします。

コールセンターシステムとは?

コールセンターは名前の通り、電話を受けるセンターのため、その仕組みとしては単純に電話が受けられたらいい、とイメージされやすいのです。

しかし、実際にはそんなに簡単ではありません。

誰もが、一度はコールセンターに電話した経験をお持ちだと思います。

“〇〇に御用の方は1を△△に御用の方は2を”というガイドが流れたり、”お客様との通話を録音させて頂きます“というメッセージが流れて、録音がされていたりします。

大事な部分は顧客に不満がなく、担当者に繋がるかになります。

その際に、コールセンターシステムはどのくらいの待ち時間なのか、自分は何番目に繋がるのか といったお客様へのサービスレベルを可視化することも可能となってきています。

さらに電話だけではなくてメール、LINE、チャットでも問合せを受付けている企業は非常に増えてきました。

このようなマルチチャネル(電話以外のチャネル以外にも複数のチャネルからの自由に選択できる)のサポートを対応を実施することから、「コールセンターシステム」から「コンタクトセンターシステム」へ機能も拡大しています。

コールセンターに電話する利用者向けの機能、電話を受けるオペレータ向けの機能両面からご紹介していきます。

PBX機能

PBX機能とは、Private Branch eXchangeの略で、公衆交換電話網にオフィス内の電話機を接続する電話交換機の事です。

利用者からコールセンターが電話を受ける為には、電話番号・電話回線がまず必要になります。

用意された電話回線は、企業のPBX(Private Branch eXchange)つまり、電話交換機を通じて、コールセンターの電話機に繋ぐことで、電話を受けることができるようになります。

しかし、PBX機能だけですとお客様の電話がランダムに入ってきて、必要な方に取り次ぐ、いわゆるオフィス電話の実現範囲となります。

そこで必要となるのが、ACD機能です。

ACD機能とは、Automatic Call Distributionの略で、PBXが受け付けた電話の入電について、それを受け付ける電話機(オペレータ)を予め設定したルールによって分配することが出来る様になります。

つまり、ACD機能は、電話を受付けるオペレータに業務スキルの定義を行い業務別に受電設定が可能です。

コールセンターでは、問合せ・会員登録・発注など目的に応じて業務を分けていることが一般的ですから、業務スキルに応じて、アサイン可能なオペレータ数が異なるわけです。

オペレータ数が少ない業務では、“待ち”状態になります。

銀行や携帯電話の受付窓口を思い浮かべて頂ければ分かり易いと思います。待ち時間は受付業務内容によって異なっていますね。

IVR機能

IVR機能とは、Interactive Voice Responseの略で、音声による情報の入出力や対話をコンピュータにて行う仕組みのことになります。

事前に録音された音声を使って応答し、利用者に続行方法を指示することができます。

電話をするお客様は、自分の聞きたいこと・依頼したいことを受付ける窓口を選ぶ必要がありますが、その機能がIVR機能です。

“問合せの方は1を”“会員登録の方は2を” といったガイダンス後に該当の番号をプッシュ入力すると、ACD機能により、そのスキルを保有しているオペレータに電話が着信するという仕組みです。

IVR機能は企業の基幹システムと接続させることにより、セルフサービスを実現することも可能です。

コンサートのチケット予約や郵便の再配達をする際に、皆さん一度は使ったことがあるのではないでしょうか?

オペレータを介さずに音声ガイダンスに沿って番号を入力するだけで、目的の処理を完了させることができます。

IVR機能のセルフサービスがあれば、24時間365日いつでもサービスの利用が可能となります。

次に、PBX/ACD機能によってお客様からのお電話が振分けられてきたオペレータは、次にご紹介する3つのシステム機能を使って業務を行っています。

CRM機能

CRM とは、Customer Relation Managementの略になります。

広義には顧客管理全般のことを指しますがコールセンターでのCRM機能とは、お客様の情報を登録し、その通話・応対内容をオペレータが記録し、管理することです。

お客様からの問合せ・依頼内容を記録し、どの様な回答をしたのか記録しておくことで、同じお客様から問合せがあった時の確認をしたり、その場で回答が出来ない場合に別の部門にその回答依頼をする為に途中までの応対結果を記録したりします。

お客様名・電話理由・問合せ依頼内容・回答・別部門への依頼事項などが一般的に記録されます。

1件1件の応対履歴の確認だけではなく、どの様な問合せ・依頼が多いのかをマクロ的に統計、分析する様なコールリーズンレポート機能などがCRMソフトウエアの機能に含まれます。

CTI機能

CTI機能とは、Computer Telephony Integrationの略で、既にお取引のあるお客様からのお電話が着信した際に、着信電話番号と上記のCRMソフトウエアの顧客情報に登録されている電話番号が合致することにより、どのお客様からの電話で着信したのかを、CRMソフトウエアの機能との連携にて確認します(ポップアップ機能)

以下もCTI機能に含まれます。

・ACD機能:オペレーターの稼働状況やスキルを判断して入電を自動振り分け

・IVR(自動音声応答機能):音声ガイダンスによる自動応対

・ワンクリック発信:パソコン画面からワンクリックで電話発信

どれも現代のコールセンターに欠かせない機能ばかりです。オペレーターの業務効率化が進み、少ない人数で業務を回せるようになるのでコスト削減にも貢献できるでしょう。

オペレータはお客様の確認を短時間に行うことができ、迅速にお客様への回答を実現することが可能です。

FAQ機能

3つ目はFAQ(FrequentAskedQuestion)機能です。お客様からの問合せ依頼事項について、すぐに回答できるベテランオペレータには必要がありません。

しかし、業務知識の浅いオペレータの場合には、質問内容を調べる時間が長くなりがちです。

そこで、よくある質問及び回答をFAQとして用意しておくことで、その調査時間を短縮することを目的としています。

Excelなどを用いて簡易的な仕組みでFAQ機能を実現しているコールセンターも多いと思いますが、Google検索の様にお客様からの質問を入力するとその回答候補が一覧表示される様な、FAQ機能を導入するコールセンターが増えてきています。

先のCRM機能を提供するクラウドサービスにFAQ機能が付属されていることが大半となってきたからです。

尚、FAQ機能についてはコールセンター内部での利用にとどまらず、企業の公開ホームページにも “FAQ” “よくある問合せ”などで利用されており、ホームページをご覧になったお客様からの問合せの多い質問事項とその回答をセットで掲載していることが一般的になってきました。

コールセンター内での内部FAQとの対比として、外部FAQと呼ばれます。

新しいテクノロジーを活用して利用者向け、オペレータ向け機能を改革する成功事例がでてきました。

その他最新のテクノロジー(チャットボット、音声認識)

企業のホームページで製品ページを見ていると突然 “お困りごとはありませんか?”というBOXメッセージが出てくることはありませんか?

チャットでの質問を受け付けるメッセージBOXです。

プロアクティブチャット機能と呼ばれ、お客様がお聞きになりたいことを入力すると、リアルタイムに回答が得られます。

チャットでの応対に関連して、“チャットボット”という仕組みも登場しています。オペレータの代わりにシステムが自動的に回答することができる仕組みです。

テキストで質問を入力するとすぐに回答をくれる仕組みになっています。

音声認識機能を導入しているコールセンターも増えてきました。

音声認識システムを活用することにより、お客様とオペレータ自身の通話内容がリアルタイムにテキスト化され、オペレータ画面に表示されます。

この仕組みを使って、応対の履歴を手入力せずに音声認識テキストを履歴として残す様なシステムも開発されています。

これらの機能を培っているテクノロジーが“機械学習(AI)”です。

機械が過去の通話内容や応対履歴を元に、学習し、オペレータの代わりに通話内容をテキスト化したり、お客様の質問に自動的に回答する様な仕組みです。

こうした最新テクノロジーについても、PBX機能同様にクラウドサービスとして提供しているベンダーが登場してきたことで、導入のハードルが下がり成功事例を増やす結果となっています。

クラウドサービスが注目されてきた理由

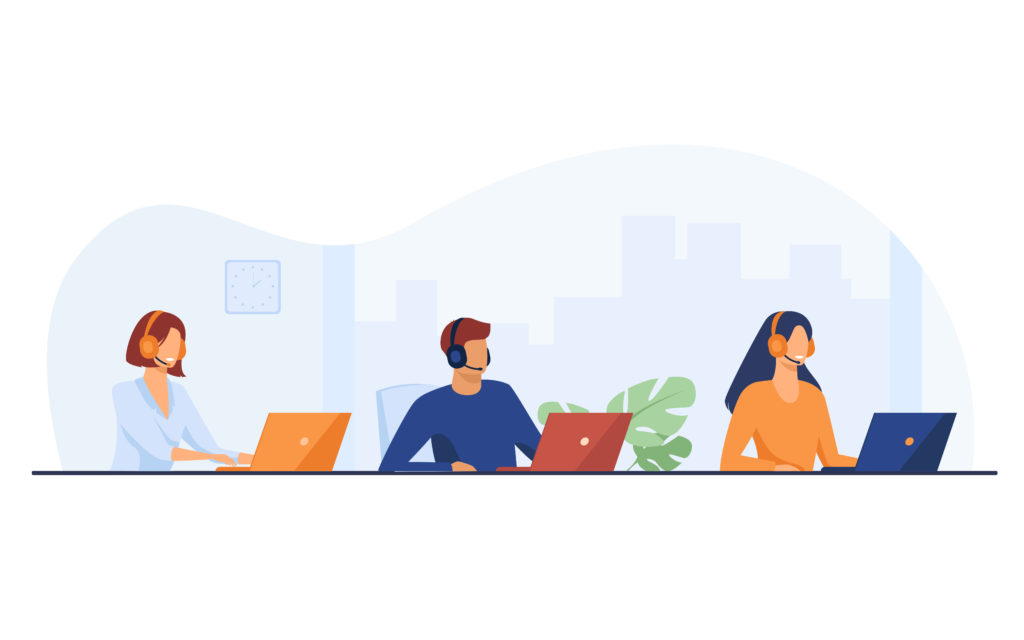

ミック経済研究所が、まとめた「マーテック市場の現状と展望2020<クラウド型CRM市場編>」によると、「クラウド型CRM総市場」の規模は、2021年度に、クラウドサービス市場がオンプレミス市場を上回り、更に2023年度には5581億円でCRM市場全体の64.7%を占める規模まで拡大すると予想されています。

■クラウド型CRM総市場推移およびオンプレミス型CRM市場との市場推移比較

https://callcenter-japan.com/magazine/4598.html

これまでは、オンプレミスが絶対だった銀行、保険、証券など金融分野で、セールスフォースやAWSなどのクラウドサービスの導入実績が増えてきたことから、明らかに潮目が変わってきています。

内製化一本でセキュリティも自社で対応してきた金融企業も、共用サービスを利用することのメリットを理解し、その利用が企業経営にインパクトを与えると認識されてきたからでしょう。

クラウド型コールセンターシステムが登場してきた背景

先にご紹介したコールセンターシステムを使う上で、数年前までは、システムベンダーの機能をコールセンター毎に導入することが一般的でした。

それがオンプレミスシステムです。

自社の要件に合わせて構築する必要があり、またお客様の通話録音データを保管していることから個人情報の管理の観点から“自社で管理”が前提となってきたのでしょう。

しかしながら、そうしたオンプレミス構築でのコールセンターシステムは特殊な仕組みであることから、いくつかの課題を持っていました。

①企業の基幹システムとは異なり、IT部門にはコールセンターシステムに詳しい担当者が居ないことが一般的です。システムベンダーと対等に設計内容や実現性について、議論できなくなっていました。

②PBX/ACD/IVRのシステム設定変更を行う場合(例えば電話のコールフローを変更)であっても導入したシステムインテグレーターに作業を依頼しなければならず、リードタイムが長く、費用も比較的に高額でした。

③PBX/IVRなどの機器は、すぐにキャパシティーを増やすことができません。その為、将来を見越した大きめなシステムを構築しておく必要があり、結果的に余剰が発生します。

マイクロソフトのOffice365やSalesforceといったクラウドサービスが一般的になってきたことに加えて、ネットワーク回線が安価になってきたこともあります。

上記の様な課題を解決する目的からPBXを月額利用で提供するサービスプロバイダーが登場してきました。

また、セールスフォースがService Cloudというコールセンター向けの機能を提供したことも、コールセンターでのクラウドサービスを一般化した要因でしょう。

クラウドサービスのメリット

クラウドサービスを活用することで、先の課題も解消されます。

・自社にコールセンターシステムの技術専門家を置く必要がなくなる

・システムの“保有”から“利用“になることで、初期費用が大きく下がる

・システムの設定変更が必要な場合も、クラウドサービス事業者に依頼する為、短時間での変更が可能

また、クラウドサービスを利用してコールセンターシステムが構築できれば、柔軟にオペレータ席数を増やしたり、新しいサービスを導入する場合のハードルも低くなるはずです。

今後は、一層クラウドサービスを活用したコールセンターシステムの導入が進むことになりそうです。

クラウドサービスのリスク

クラウドサービスは共用サービスであることが前提のため、「自社の要件を満たすことができない」という柔軟性という観点ではリスクがあります。

例えば、IVRを注文管理で利用したい場合、自社が保有している注文データベースと連携が必須となります。

しかし、その様なサービスが提供されない場合、結局オンプレミスシステムでの構築を余儀なくされる可能性があります。

保有から利用になることで、初期費用は大きく下がる一方で、月額費用は、保有して時よりも高くなる場合が多いようです。

想定される利用期間(5年前後)での総コストをシミュレーションしておかなければなりません。

コールセンターシステムを選定するポイント

コールセンターをクラウド化する際のメリット、デメリットを理解したところで、システムベンダーを選ぶ際のポイントを確認しておきましょう。

導入目的の明確化

まずは、自社のコールセンターで、クラウドサービスを検討したい目的を明確にすることです。

・運営形態

コールセンターは自社で運営するのか、外部への委託を行うのか?を確認します。

外部委託を行う場合、そのアウトソース先がコールセンターシステムを用意されることが多いためです。

・業務内容

コールセンターの業務タイプがインバウンドのみか、インバウンドに加えてアウトバウンドも実施するのか決定します。

インバウンドで求められる機能とアウトバウンドで求められる機能は大きく異なっていますので要件の明確化につながります。

機能比較

次にコールセンターで必要とする機能を選定します。インバウンド、アウトバウンドで機能が異なっているように、インバウンド内でも様々機能があります。

先にご紹介したPBX/ACD/IVR機能、CRM機能、CTI機能そしてFAQ機能は、インバウンド業務に必要な機能ですが、センターによっては、IVRが不要、CTIが不要といった要件の差異があることでしょう。

すべての機能を搭載しているコールセンターを立ち上げられればよいのですが、実際には費用の兼ね合いもあるため、自社の業務内容に必要な機能に対応しているベンダーを選定していくことが基本です。

クラウドサービスベンダーによって対応領域に差があります。1社で全てを提供しているベンダーも、PBX/ACD/IVR機能のみ、CRM機能のみ、というベンダーも存在しますので、必要な要件を把握しながら確認をしていきます。

費用コスト比較

導入検討を進める上でコストは最重要ポイントになりでしょう。

前述の通り、初期費用と月額費用を総合的に検討することが重要となります。

・初期費用

・月額サービス利用料

・変更管理費用(設定変更の依頼)

また、あまりに月額費用が高いようであればオンプレミス型の導入検討も必要になってくるため、どのくらいの期間を利用するかを検討した上でトータル費用の比較をします。

保守性

最後は当該クラウドサービス導入後のサポート体制と導入実績を確認します。

導入後の運用フェーズでの問い合わせ対応のスピード感や対応品質、対応範囲などが重要になってきます。

特に重要となるのが、コールフローやユーザ登録削除といった変更管理への対応です。コールフローの変更ニーズは業務要件に応じて、緊急に必要となることもあります。

そうした対応を柔軟に対応してもらえる体制があれば安心です。一部、利用ユーザで、そうした変更管理が可能なサービスも存在します。

また、導入企業が多ければ多いほど、カスタム要求やトラブルへの解決策を持っています。自社と同じような業種・業界の導入実績があるかどうかも判断基準の一つとなります。

クラウド型コールセンターシステムの例

コールセンターシステムをクラウド利用するためには、サービスプロバイダーとネットワーク回線を接続した上で、提供されたシステムを利用するということになります。

コールセンターシステムの機能をクラウドサービスとして提供している対象は大きく2つのグループに絞られています。

①PBX/ACDを中心とした音声系クラウドサービス

②応対履歴機能、FAQ機能を中心としたCRM機能のクラウドサービス

主なコールセンタークラウドサービス(PBX・ACD・CTI)

①はメーカが提供するクラウドサービスとメーカ機器を購入し、独自にサービス提供を行っているクラウドサービスに分かれます。

■Genesys Cloud

コールセンターシステムのマーケットシェアのトップの1つである、ジェネシスジャパンが提供するコールセンター向けのクラウドサービスです。

提供機能としては、インバウンド業務向け、アウトバウンド業務向けに加えて、メール・チャットなどデジタルチャネルでの業務に対応した機能を提供しています。

課金単位は、通話時間単位の従量課金と席数課金の2つで、プランごとの提供機能に加え、必要なコンタクトチャネルや機能をオプションで追加可能になります。自社の業務内容や年間の繁閑に合わせた利用が可能です。

ジェネシス社は、オンプレミスシステムでのコールセンターシステム提供も継続していますが、コールセンターの規模や要望に応じて、オンプレミスシステム・クラウドサービスの両方を提供できることに強みがあります。

■AmazonConnect

Amazonはeコマースのビジネスモデルを確立した1社ですが、Amazonが自社で開発・利用してきたコールセンターシステムを外部提供するサービスが”Amazon Connect”です。

Amazon Connectの特徴は、コールセンターの開設が独力で実現できる点です。

全くのゼロからでもAWS(Amazon Web Service)アカウントを作成し、初期設定をし、電話番号に関する設定を完了させればその日に使用を開始することが出来ます。電話回線をキャリアに申し込み、それが開設するまでのリードタイムが不要という点は、小規模で直ぐにコールセンターを始めたい場合などに最適です。

提供機能としては、インバウンド業務向けが中心ですが、Amazon社の音声認識機能も提供しています。

課金単位は、通話時間単位の従量課金で初期費用がゼロであることが特徴です。

■AI×コールセンターシステム:VContact

クラウドコールセンターシステムに必要な機能はもちろんのこと、「自動FAQ表示」や「自動アンケート入力」などのオペレーターサポート機能を搭載しています。

さらに、AIの先進技術により通話品質やお客様の声の分析などダッシュボードで見える化もすることがオペレータ単位でできるため、オペレータの質向上にもつながります。

公式サイト:https://hmcom.co.jp/vcontact-2/

主なコールセンターシステム(CRM・FAQ)

②についてはCRMを専業とするメーカが提供するサービスが大半となっています。

■Salesforce Service Cloud

Service Cloudは、Salesforce社が提供するクラウド型CRMシステムの中で、コールセンターに向けたサービスソフトウェアです。全世界で15万社以上の導入実績があり、大規模なコールセンターでの導入実績が多いようです。

他のCRMシステムが持つ標準的な機能はもちろん、顧客の基本情報や過去の購買履歴、webでの行動履歴などを元に総合的にお客様を理解し、きめ細やかなフォローを実現するAI機能も搭載されています。

Salesforceの特徴は、このService Cloudだけではなく、マーケティング機能やセールス管理機能など多角的に“広義のCRM”をカバーする製品を提供している点に強みがあります。

最新テクノロジーのクラウドサービス

最新テクノロジーの中でも、音声認識技術に対するクラウドサービスに注目したいと思います。

音声認識とは、音声をコンピュータが解析をしてテキストに変換する技術です。音声認識技術を使ったコールセンター向けのシステムは10年以上前から提供されていましたが、AI(人工知能)の技術を音声認識システムにも活用することで、その認識精度が飛躍的に向上してきたことで、提供するベンダーが増えてきました。

コールセンターでの音声認識技術は3つの高い利用価値があります。

・通話録音の聞き起こし

オペレーターや管理者が過去の通話録音を聞き起こす場合、非常に時間がかかりますが、既にテキスト化されている音声認識データを使えば、どの様な会話がされていたのか、クレームに繋がる様なNGワードは無かったのか大幅な効率化が可能です。

・後処理の軽減

オペレーターは、お客様との通話が終了後に、CRMソフトウエアへの応対記録を入力する後処理を行います。音声認識による通話テキストが残っていれば、この後処理入力時間を飛躍的に短縮することができます。

・お客様への回答を自動化する

お客様の質問内容もテキスト化されることになりますので、その質問テキストをFAQやマニュアルと突合させる様な、システム連携を行うことができれば、オペレーターが自身でFAQマニュアルを探して、回答を準備することなく、回答が自動化できることでしょう。

音声認識技術をクラウドサービス提供している2社をご紹介します。

*Google Cloud Speech-to-Text

“OK Google“に代表されるGoogleアシスタント機能を知らない方はいないでしょう。

そのエンジンをビジネス向けに提供しているのが、Googleが提供する音声認識サービスです。APIが解放されており、Googleの機械学習技術を使用した精度の高い音声認識を利用することができます。リアルタイムで話す音声も事前に作成された録音データも、テキスト化することが可能です。

利用料金:60分までは無料、それ以降は15秒ごとに音声処理料金が発生。

クラウド型コールセンターまとめ

コールセンターシステムについて主要な機能をご紹介してきました。

コロナ禍での働き方の変化に伴い、クラウドが当たり前となってきた中で、コールセンターシステムについても、クラウドサービスを導入する企業が増えてきました。

コスト面、自社のスキル面でのメリットがあることが明らかになってきたからです。ですが、デメリットに関してもよく理解しておく必要があります。

クラウドサービスの提供範囲は、PBXのみ、CRM機能のみ、といった選択が可能となっていますので、全てオンプレミス、または全てクラウドサービスという選択ではなく、例えば、PBXは共用サービスで十分なため、クラウドサービスを利用する一方、CRMシステムについてはシステム連携が複雑なため、オンプレミスシステムを継続する“ハイブリッド”での利用実績も見受けられます。

オンプレ型・クラウド型のどちらが適しているかどうかは、企業の規模や状況によって変わります。コールセンターをどのように運営していきたいのかを十分に検討し、自社に合わせた選択をしましょう。